Votre panier est vide

Besoin d'inspiration ?

Rendez-vous dans le programme en ligne du GrandPalais

Article -

Après s'être intéressée aux plaisirs de la plage, notre série de l’été se fait "champêtre" ! Si les peintres ont été sensibles à la lumière des littoraux, méditerranéens et normands, ils ont aussi trouvé dans l'arrière-pays de quoi faire fleurir des toiles nouvelles.

Nous avons tous en tête les récits réalistes de la seconde moitié du XIXème siècle qui font la part belle à la campagne ! Maupassant s’amuse à situer nombreuses de ses nouvelles dans la rase campagne normande où il puise sa matière narrative. Car il est vrai qu’à son époque, les bourgeois des villes et les paysans sont amenés à se rencontrer, le temps d’un séjour champêtre : Une partie de campagne, qui sera portée à l’écran par Jean Renoir, en est la démonstration à la fois poétique et cruelle.

La fin du XIXème siècle est en effet marquée par deux tensions contraires : d’un côté, les ruraux qui fuient vers la ville, nouvel Eldorado de l’ère industrielle ; de l’autre, les bourgeois qui prennent le train pour "se mettre au vert". Nous nous intéresserons ici à ces citadins à la campagne pour reprendre le titre d’un article publié sur le site Histoire par l’image auquel nous vous renvoyons.

"Prendre la clef des champs" est rendu possible par le développement du réseau ferroviaire, qui fascine les artistes par les progrès techniques dont il est le porte-drapeau.

L'article Le chemin de fer dans le paysage français éclaire parfaitement l'idée développée dans cette publication.

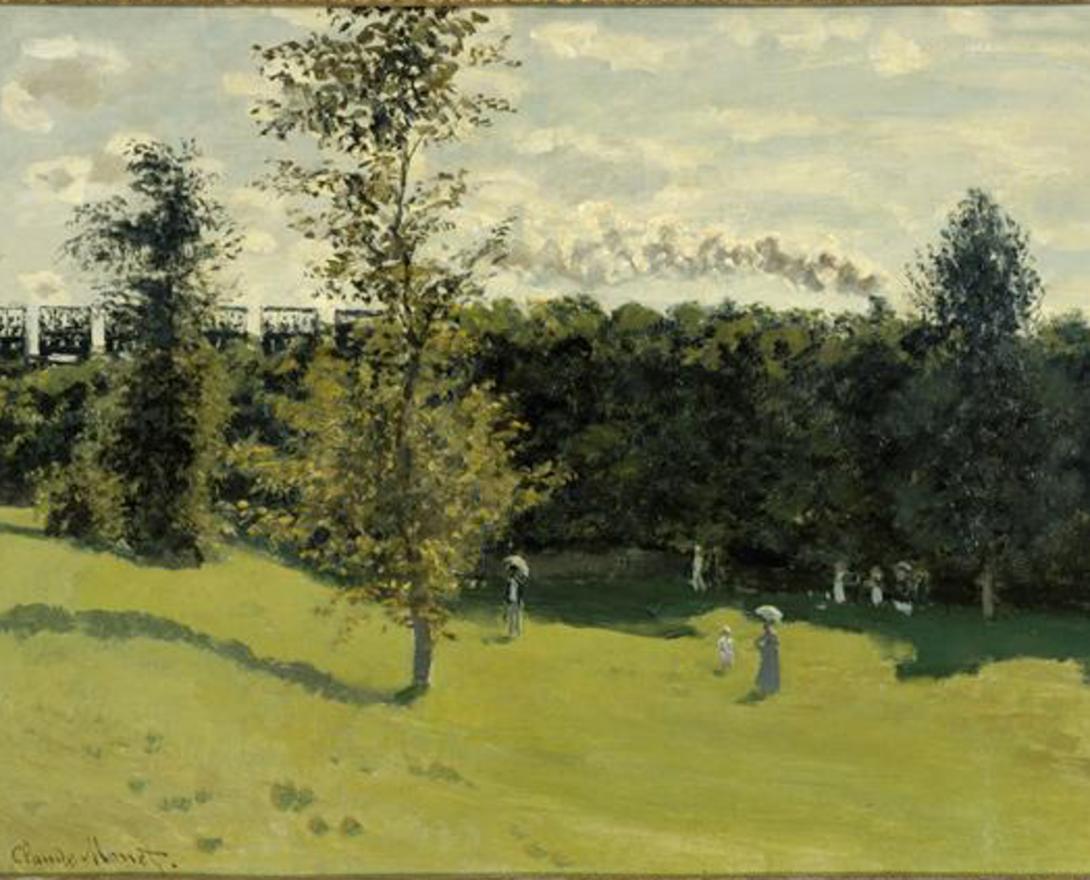

Claude Monet peint Le pont du chemin de fer à Argenteuil et Train dans la campagne à deux ans d’intervalle : on retrouve sur ces deux toiles un paysage traversé dans sa diagonale par un train sifflotant dont le panache de fumée trahit la vitesse.

Sur la première toile, on distingue nettement l’architecture du pont, ouvrage d’art colossal, capable de soutenir le passage du train et de résister à la force de l'eau ; il suscite une certaine admiration chez le peintre. Sur la seconde toile, les petits wagons presque esquissés comme sur un dessin d'enfant, se perdent dans la végétation et semblent fusionner avec le paysage ; nous sommes loin du monstre de fer que peindra Zola dans La bête humaine. Ici, train et chemin de fer sont en harmonie avec leur environnement rural.

Auguste Renoir s’intéresse aussi à ce nouveau sujet pictural. Le double titre de l'huile sur toile, Pont du chemin de fer à Chatou ou Les marronniers roses, est signifiant : l’ouvrage d’art, par les touches de peinture, se fond dans les arbres en fleurs jusqu’à s’y dissoudre. Comme sur les toiles de Monet, on imagine le train filer à toute vitesse, panache au vent, sous un ciel lumineux et clément.

Nature et culture font bon ménage chez les impressionnistes qui voient dans l’ère du rail, un formidable moyen d’évasion.

S’évader… c’est bien ce à quoi rêvent les citadins, embourgeoisés !

Ils prennent la poudre d’escampette, le dimanche, à la recherche du calme, de la sérénité et de la fraîcheur. Loin des "villes tentaculaires" décrites par le poète Émile Verhaeren, où les usines tournent à plein régime, la campagne se fait idyllique !

Dès l’Antiquité, les poètes latins ont chanté les vertus de la nature, - on pense aux Bucoliques de Virgile - jusqu’à inventer le mythe d’un âge d’or rêvé, celui d’une vie harmonieuse entre hommes et dieux, dans un espace naturel idéalisé. Ce tableau agreste d’une nature généreuse se retrouve dans les oeuvres de Corot, Théodore Rousseau, ou encore Pissarro, comme le montre très bien l'article Le paysage français.

Le mythe d’une nature rousseauiste, - on parle de Jean-Jacques ici ! -, voilà ce que représente son homonyme, le peintre Théodore Rousseau, dans Une avenue, forêt de l'Isle-Adam. La forêt dense enveloppe la jeune femme, presque diaphane, d’un manteau protecteur. La lumière qui perce la canopée dessine sur le sol de mousse un halo lumineux qui confère à l’ensemble, une aura sacrée et au personnage, l'allure d'une nymphe des bois.

La clairière revêt aussi sous le pinceau de Corot, dans La clairière souvenir de la ville d’Avray (voir illustration de l'article), cette dimension mythique. On y retrouve les mêmes éléments : les tons verts et bruns, la densité du feuillage, la trouée lumineuse, la jeune fille isolée, la même atmosphère à la fois sereine et mélancolique.

Les peintres de cette période, comme les poètes de la Bohème, idéalisent la campagne et ses paysages jusqu’à inventer un nouvel Eden !

Votre panier est vide

Besoin d'inspiration ?

Rendez-vous dans le programme en ligne du GrandPalais

Voir le contenu : Le retour des grandes expositions au Grand Palais : ce qui vous attend dès le mois de juin !

Aloïse Corbaz, dite Aloïse, Collier en serpent, vers 1956

Article -

À vos agendas ! Le Grand Palais vous accueille dès le mois de juin avec une programmation riche et festive. Grandes expositions, spectacles vivants, installations immersives, fêtes populaires, expériences artistiques : découvrez vos rendez-vous incontournables de l’été !

Voir le contenu : Le Salon Seine : bientôt nouveau terrain de jeu pour les familles

Article -

Dès le 6 juin, le Grand Palais invite les familles à pousser la porte d’un nouvel espace en accès libre et gratuit : le Salon Seine, un lieu de 900 m² baigné de lumière et pensé pour vivre l’art autrement. Avec une installation interactive, un comptoir...

Voir le contenu : Le Grand Palais se métamorphose, grandpalais.fr aussi : tout ce qui a changé

Article -

Votre site grandpalais.fr évolue pour proposer une navigation optimisée et un accès simplifié aux expositions, évènements et ressources du Grand Palais. Qu'est-ce qui a changé exactement ? On vous explique.