Votre panier est vide

Besoin d'inspiration ?

Rendez-vous dans le programme en ligne du GrandPalais

Article -

Pourquoi les peintres ont-ils posé valises et pinceaux dans le Midi dès la seconde moitié du XIXème siècle ? De la Normandie à la côte d’Azur, les artistes sont animés par une même quête esthétique, celle de la lumière !

Dès le milieu du XIXème siècle, le Midi et sa lumière attirent peintres et artistes. À l’instar du goût pour les ruines antiques qui avaient poussé les Romantiques à visiter l’Italie au début du siècle, ce sont maintenant les villes méridionales qui attisent la curiosité régionaliste des peintres jusqu’à devenir des sujets de représentation et d’expérimentations picturales. En témoigne la ferveur ressentie pour les villes d’Antibes où s’installera le normand Eugène Boudin, et de Saint-Tropez, où Paul Signac ouvrira son atelier en 1892.

L’engouement pour le Midi s’explique aussi par l’essor du train à vapeur - on vous invite à lire la publication Le Paris-Méditerranée sur le site Histoire par l’image qui y consacre un article très éclairant -, et par la découverte de la peinture en plein-air. En 1841, la peinture est mise en tubes ! Une petite révolution : la peinture de paysage devient résolument "atmosphérique". Les peintres quittent leurs ateliers pour affronter les éléments et saisir les changements de lumière qui métamorphosent le paysage observé. Le triptyque terre-mer-ciel redouble le travail du peintre, véritable technicien de la couleur qui doit s’essayer par touches à rendre à la fois distincts et perméables les trois espaces d’un même paysage ; un paysage en perpétuel mutation au gré de la trajectoire du soleil dans le ciel…

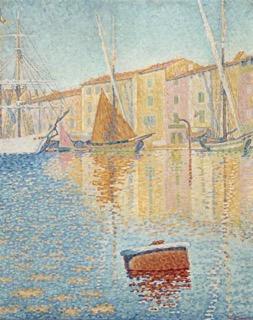

La bouée rouge de Signac peinte en 1895 participe de ce que l'historien Marc Boyer appelle « l’invention de la Côte d’Azur » dans l’article Saint Tropez au tournant du XXème siècle paru dans Histoire par l'image : Signac, par le traitement de la lumière recréée en atelier grâce à un travail technique qui annonce le pointillisme de Seurat, invente un mythe, celui d’une ville moderne.

Signac éclaire sous un jour nouveau le motif traditionnel, pour ne pas dire « ordinaire », du port. Tout l’espace est structuré par cette bouée rouge, échouée au premier plan et faisant écho à la voile orangée du second plan, les deux étant reliées par le miroitement sur l'eau des façades des maisons orangées, créant un chenal de lumière qui oriente notre regard. On retrouve ces reflets orangés sur le bleu de la mer à gauche de la bouée : il s'agit ici de créer une véritable harmonie chromatique.

Ébloui par ces paillettes d’or qui traduisent l’intensité du soleil méditerranéen, le contemplateur de la toile pourrait presque froncer le nez, comme il le ferait au bord de l’eau !

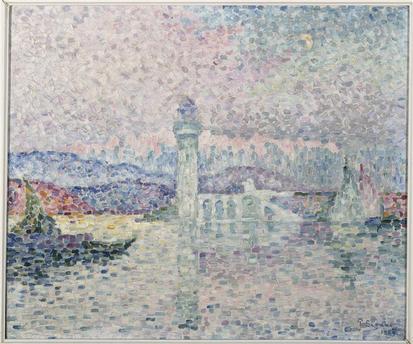

La scène des Pêcheurs de coquillages à Antibes, dessinée par Félix Ziem, dans la seconde partie du XIXe siècle et Le Phare d’Antibes, toile de Paul Signac peinte en 1909 participent en effet de la mythification de la station balnéaire, reconnaissable à ce phare au centre chez Signac, au loin chez Ziem. Nous vous renvoyons ici à l'article Antibes vue par les peintres pour enrichir ce sujet.

La scène naturaliste, simple et quotidienne du dessin contraste avec les touches colorées de la toile peinte par le néo-impressionniste.

Deux scènes bien différentes pour traiter un même sujet : chez Signac, une représentation plus solaire rendue par l’audace des touches de peinture colorées volontairement divisées, qu’une illusion d’optique se charge de mélanger dans l’oeil du spectateur ; chez Ziem, une scène de pêche qu’on pourrait presque croire « normande », tant la lumière est pâle, les nuages et la mer fondus au loin dans la veine du peintre anglais Constable.

Si le littoral inspire les peintres, l’arrière-pays par sa torpeur et ses couleurs de terre chaude, baignée de soleil, et gorgée de fruits mûrs, saura également aiguiser l’oeil de l’artiste. On pense naturellement aux toiles de Cézanne, Braque, Derain qui représentent l’Estaque, aux paysages arlésiens de Van Gogh et de Gauguin. L'amitié qui s'est tissée entre les peintres parisiens descendus dans le Sud et ceux de l’école de Marseille a contribué à l’invention du paysage provençal et de la lumière méditerranéenne !

Votre panier est vide

Besoin d'inspiration ?

Rendez-vous dans le programme en ligne du GrandPalais

Voir le contenu : Le retour des grandes expositions au Grand Palais : ce qui vous attend dès le mois de juin !

Aloïse Corbaz, dite Aloïse, Collier en serpent, vers 1956

Article -

À vos agendas ! Le Grand Palais vous accueille dès le mois de juin avec une programmation riche et festive. Grandes expositions, spectacles vivants, installations immersives, fêtes populaires, expériences artistiques : découvrez vos rendez-vous incontournables de l’été !

Voir le contenu : Le Salon Seine : bientôt nouveau terrain de jeu pour les familles

Article -

Dès le 6 juin, le Grand Palais invite les familles à pousser la porte d’un nouvel espace en accès libre et gratuit : le Salon Seine, un lieu de 900 m² baigné de lumière et pensé pour vivre l’art autrement. Avec une installation interactive, un comptoir...

Voir le contenu : Le Grand Palais se métamorphose, grandpalais.fr aussi : tout ce qui a changé

Article -

Votre site grandpalais.fr évolue pour proposer une navigation optimisée et un accès simplifié aux expositions, évènements et ressources du Grand Palais. Qu'est-ce qui a changé exactement ? On vous explique.